Hice cada año de Jardín en un lugar diferente. La sala de dos en Bahía Blanca. A fines de ese año desaparecieron a mi padre así que la sala de tres la hice en el sur, en dos lugares distintos.

Cuando cumplí cuatro vinimos para Ciudad de Buenos Aires y la sala de cuatro la hice en otros dos lugares distintos. Uno enorme; el otro, pequeño y cálido. Al finalizar el año mamá consiguió vacante para que la sala de cinco la hiciera en la escuela pública que sería mi primaria hasta cuarto grado. Así que inicié ese año ahí y también lo terminé ahí. Pero en el medio, me ausenté dos meses luego de las vacaciones de invierno. El motivo fue que a mi madre y a mí nos secuestraron. A mí me dejaron al cuidado de mis abuelos maternos, en Bahía Blanca, y no fui a la escuela en ese tiempo. Cuando mamá fue sliberada del centro clandestino de detención en el que estuvo, mi abuelo viajó a buscarla y la llevó a Bahía. Ahí me reuní con ella y tuvimos que esperar a que su salud se recuperara para volver a nuestro departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando me reincorporé a la sala de cinco dijimos que mamá había tenido hepatitis.

Nunca pude hablar nada de todo lo que me pasaba en las escuelas a las que fui. Mi rendimiento era lo más impecable que podía. Esa fue la estrategia que encontré para que nadie preguntara nada sobre mi familia. Tener todo “sobresaliente 10” en la primaria y las notas más altas que pudiera en la secundaria.

Durante toda mi escolaridad dije que mi padre había muerto de un ataque al corazón. En las dos escuelas primarias, porque estábamos en dictadura y no había que hablar de estas cosas. En la secundaria, porque no sabíamos si en el plantel de profesores había alguno, alguna, que pudiera hacerme pasar malos momentos si decía que era hija de un desaparecido. Mis amigas más cercanas y mi novio de aquel entonces conocían mi historia, pero seguí ocultándola a las demás personas.

En quinto año hubo una proyección de la película sobre la noche de los lápices a la que fui junto a todxs mis compañerxs y mi reacción al ver las torturas fue tan física y salí tan descompuesta y llorosa de la sala que luego fue imposible versear algo convincente para quienes me vieron. Por primera vez se lo conté a una profesora y, más tarde, hice un dibujo al respecto por el que recibí, por supuesto, un 10.

Cuando llené los formularios de ingreso a la facultad fue una liberación completar el renglón de “causa del deceso” de mi padre escribiendo la verdad. En mayúsculas puse “desaparecido durante la dictadura”.

Todos los años de mi educación tuvieron ese costado incómodo de tener que responder ciertas cuestiones con evasivas para no generar conversaciones que no quería sostener. Cuando, por ejemplo, alguna mamá preguntona comentaba que mi papá era muy joven para morir de un ataque al corazón, yo me apresuraba a decir que tenía una enfermedad desde chico. Lo de mi secuestro junto a mi mamá era fácil de esconder. Ella es una artista plástica genial y el estereotipo de “artista extravagante” era muy útil para anteponerlo a cualquier comentario al respecto.

Vivo la vida política del país desde muy pequeña. Fui a las manifestaciones a favor de la democracia del ‘82 y del‘83 y a las que se hicieron ante cada levantamiento carapintada. Mi primera marcha de un 24 de marzo fue en el primer marzo del gobierno de Alfonsín y fui a casi todas ellas desde entonces. Nada de todo esto se podía conversar en la escuela.

Durante mi primaria, las clases de estudios sociales no pisaban el siglo XX. Rosas era el más malo de todos y no terminaba de entender las explicaciones que me daban de lo que pasaba entre los unitarios y los federales porque siempre había un punto que parecía contradictorio. Convenía estudiar de memoria lo que estaba escrito en el manual que nos hacían comprar a principios de año y listo. Nunca me gustaron las clases de ciencias sociales. Mi materia favorita siempre fue Matemáticas, donde si A entonces B y B, entonces C, lógicamente A tiene mucho que ver con ese Otro que es C.

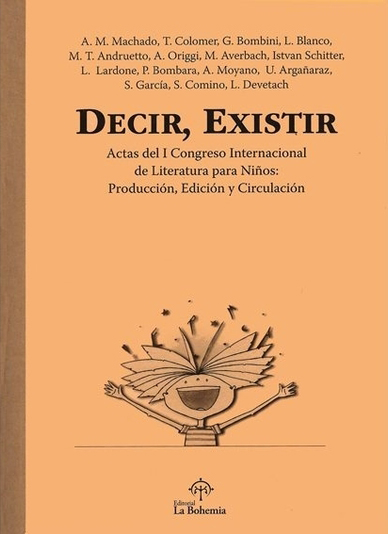

Creo que en las escuelas y colegios, públicos y privados, hay que propiciar los debates entre los chicos y las chicas. Enseñarles a abandonar la indiferencia, a argumentar y a actuar para generar bienestar en los lugares donde viven. Estoy a favor de los espacios de conversación libre en todos los grados, a favor de tiempos de escucha e intercambio propiciados para que la realidad de cada familia entre a la realidad del conjunto. Enseñar en acto qué significa la memoria colectiva, el compromiso con la comunidad.

Desde que nacemos somos seres políticos, dice Aristóteles.

El lenguaje, eso que, junto con los sabores y los olores, pasamos a la siguiente generación desde el primer minuto en el mundo, lleva en sí una dimensión que vincula al ser recién nacido con la sociedad a la que pertenece.

En mi escolaridad no hubo posibilidad de debate. Hubo silencios, hubo sospechas, estuvo impuesta la política del miedo, de la opresión y la violencia. Hay quienes todavía escuchan con recelo cuando la palabra política entra en los grados. Y eso también es consecuencia de la dictadura. Estaría bueno que las discusiones sobre nuestras ideas, la escucha a las ideas del Otro, la generación de consenso, la argumentación sólida y necesaria para contrarrestar la violencia en los discursos, encontrara un lugar en las escuelas primarias. Toda escolaridad deja huellas en nosotras, en nosotros. Hay personas que son escolarizadas a los seis meses de vida, que no conciben la vida sin esa organización básica que la divide en tiempo de escuela y tiempo de vacaciones. Las huellas son tan profundas y están tan asociadas a los primeros aprendizajes que resulta difícil desnaturalizarlas para pensarlas de nuevo. Pero pensar de nuevo es una de las tareas de quienes eligen el camino de la educación: reflexionar, transitar otra vez con la memoria por los senderos vividos para no repetir las malas experiencias en las siguientes generaciones. Creo que de lo que se trata es de intensificar lo que funciona, lo que da satisfacción mientras aprendemos, lo que da herramientas para multiplicar esas pequeñas alegrías compartidas entre alumnxs y maestrxs.