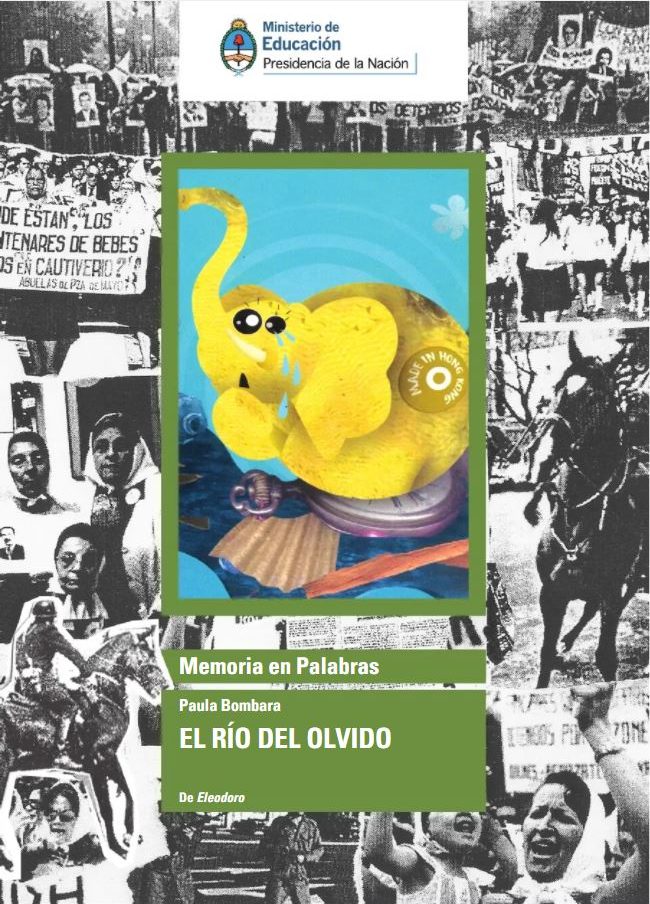

Por Paula Bombara

Ilustración: Andrea Fasani

No perdí el nombre. Mi madre logró que lo retuviera y yo me aferré a él como si esa U central fuera el asiento de una balsa. No tuve –no tengo– casa de la infancia, pero escribí mi nombre al derecho y al revés en los libros que me sostuvieron cuando, en esa intersección de tiempo inconmensurable, estuve sin madre ni padre en la casa de mis abuelos.

La de mi infancia es una historia en, al menos, dos vueltas de madeja. En la primera desapareció mi padre, Daniel, y no sentí la violencia del momento porque dormía en una cuna. En la segunda, dos años y medio después, cuando ya tenía cinco, nos secuestraron a Andrea, mi madre, y a mí un sábado de sol, un mediodía de cielo turquesa. Ahí sí hubo gritos y golpes y necesidad de meterme para adentro y quedarme bien adentro de mí misma. De eso me acuerdo. De eso y de mirar fijo a mamá, para no olvidarla.

Por casi dos meses fui hija de dos desaparecidos. Mamá me había dicho que papá había muerto, pero después de nuestro secuestro entendí que a él le había pasado lo mismo que a nosotras. Lo entendí porque uno de los siete tipos que irrumpieron en el departamento con armas y patadas lo nombró y dijo “¿pensaste que te ibas a escapar?”. En ese tiempo sin padres aumentó mi curiosidad por el mundo de los adultos, al que había entrado sin remedio, porque si algo hace la violencia es pulverizar las infancias.

Intrusa en un mundo despiadado, rico en perversiones, indigente en sentido común, me propuse ser una adulta diferente cuando fuera grande. Repito: iba al preescolar. Memoricé un deseo después de que me leyeron un cuento que me encantó: aprender a tocar el violín cuando fuera abuela. Porque ser abuela para mí significaba dos cosas: tener hijos y llegar a vieja. Y yo quería ser mamá y vivir para siempre. Construí un refugio de lecturas y juegos maravillosos que me permitieron sobrevivir, sí, pero que se resquebrajaba con cada pesadilla.

Me volví noctámbula.

Nunca tuve malos sueños a la hora de la siesta, pero ese tiempo-espacio era demasiado tentador como para malgastarlo cada día en descansar. Los grandes se dormían y yo podía curiosear por la casa. Tenía que ser silenciosa, discreta, delicada. No eran momentos largos, tal vez veinte o treinta minutos, pero alcanzaban para abrir algunos cajones y mirar qué guardaban ahí. Un mechón de pelo. ¿De quién? Un carretel de hilo. Un sello. Un naipe suelto. ¿Por qué estaban ahí? ¿Quién los había puesto? Y al menor indicio de movimientos, correr a la cama y hacerme la dormida.

En las noches, en cambio, permanecía acostada, despierta, callada. Miraba las manchas que las luces de la calle dibujaban en el techo. Escuchaba los ronquidos de mi bisabuela, que dormía en la cama de al lado. Estiraba los brazos a los costados del cuerpo, sobre la colcha, o los cruzaba sobre el pecho, como enseñaban algunas historietas de terror que le robaba a los grandes. Era una tela suave la del cubrecama. Mis dedos de uñas mordidísimas la recorrían buscando el sueño, la quietud, alguna clase de certeza chiquita, como la que puede caber en una pelusa.

Para cualquier ocasión, mi abuela Enriqueta recurría a las historias de unas princesas chinas que tomaban té y andaban con largos vestidos de seda. Eran pálidas, de pelo brillante, azulado de tan negro. Por las noches las imaginaba montadas en dragones o sentadas a mi lado, defendiéndome. Mis pesadillas eran rojas. Agitadas. Me despertaba con un llanto ahogado, me hacía pis encima; muchas veces amanecí debajo de la cama. Mi abuela también sufría. A veces gritaba en sueños: le pedía a mi abuelo que alejara bichos gigantes, hombres que la perseguían, arañas, cuchillos. Mi bisabuela se despertaba y venía a mi lado. “Ya va a pasar”, decía. No sentía la caricia de su mano porque el horror de los gritos me cubría como una segunda piel. Sentía la caricia de su voz, su modo de decir calmo y hondo.

Una noche sonó el teléfono. Estaba despierta, pero igual me sobresalté. Atendió el abuelo. Era mamá, la habían soltado en el medio de un camino. Mi abuelo viajó a buscarla y volvieron juntos. Cuando escuché que se abría la puerta, estaba en la pieza, jugando en la cama. Salté y salí corriendo. La abuela me atajó antes de que pudiera verla. Me dijo que mamá no estaba bien, que había que cuidarla, que me acercara despacio. Tenía un pulóver celeste, la piel gris, estaba muy flaca. La sonrisa le había cambiado pero la fogosidad de los ojos, la tremenda energía de esa mirada, seguía ahí, agazapada, pero seguía ahí, tal como yo la recordaba.

La lógica puede tender trampas que funcionan como espejitos de colores. “Si mamá apareció, tal vez papá también lo haga”, pensé durante algún tiempo. Pero no. Aprendí a pura desilusión que lo lógico, lo justo, lo sincero, es escaso. Cuando aparece, hay que sospechar: esto bueno que me esta pasando, ¿tiene una doble cara? ¿quién la cobra? ¿quién la sufre? ¿quién la paga? Desde esa edad me cuesta recibir buenas noticias, me corre un frío por la espalda: pienso que seguro después vendrá una mala.

La vida cambió luego de que mamá salió del Banco. Ese es el pozo en el que estuvo: el Banco. Volvimos junto a mi bisabuela al mismo departamento. Estuvimos vigiladas durante meses. No podíamos mudarnos. Hubo lindos momentos, de todas formas. Me acuerdo de mi cumpleaños de seis años, por ejemplo: fue una sorpresa. Torta de dos pisos hecha por la abuelita, con una pata y su patita coronándola. Guirnaldas de papel hechas por mamá. La luz del sol rebotando en el mantel rojo bordado que tanto me gustaba. Abrazos y besos, música y risas. Ese recuerdo funcionó como oasis en la adolescencia cada vez que se me venía el pasado encima.

Porque las pesadillas siguieron.

La incertidumbre se volvió parte de mi identidad. Tanto que, cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense me comunicó que habían encontrado los huesos de mi padre, dormir sin mi ritual de preguntas sin respuestas se tornó imposible. Tenía 38 años y la sensación de que 2011 sería inolvidable. Dormía a punta de sobresaltos. Hasta junio viví atemorizada por esa sensación. ¿A qué se debería? ¿Por qué era tan intensa? ¿Se iba a morir alguien? Cuando el EAAF me llamó esa tarde, no necesité hacer preguntas a la voz del teléfono. Solo una: “¿cuándo voy?”. El 16 de junio a la hora de la siesta.

Marta Dillon acuñó un verbo: des-desaparecer. Eso hemos hecho con nuestros padres y madres en nuestra búsqueda de huesos y justicia. Des-desaparecerlos. En 2011 dejé de sentirme huérfana y empecé a ser hija de una sobreviviente y un des-desaparecido. En 2011 también di mi testimonio en el Juicio de Lesa que condujo a la cárcel a los torturadores y asesinos de mi padre. Muchas preguntas encontraron respuesta. Todas escondían una crueldad estremecedora. Nada de todo esto hubiera sido posible en soledad, se lo debemos a cientos de personas que buscaron y siguen buscando justicia igual que nosotras.

En esas semanas, al acostarme me brotaban en el cuerpo géiseres de llanto. Lloraba cuando mi compañero estaba trabajando y nuestros hijos, en la escuela. Lloraba en sueños. Lloraba de bronca, de tristeza, vivía el duelo, que se había reconcentrado en los años de espera. Pero también lloraba de alegría, de alivio, con la esperanza de que todo terminara. De haber tenido colores, habrían sido lágrimas de verdad sorprendentes.

Las cenizas de mi padre se han vuelto tierra negra en la Iglesia de la Santa Cruz. Florecen las alegrías del hogar sobre ellas. En la mayoría de las fotos que tengo con él, está sonriendo. Mi madre es una mujer extraordinaria, una artista que admiro, una mamá que está. Nunca pudieron apagarle el fuego verde que vive en sus ojos. Fueron jóvenes que gozaron la vida buscando una realidad social igualitaria, buscando que los demás gozaran con ellos de una vida democrática plena. Son un gran ejemplo. Desde mi lugar intento cada día que mis hijos disfruten de esta democracia tanto como yo.

En un poema papá dice que soy su bastión de dulzura. Que cuando vuelve a la casa luego de ver tanta injusticia en los ojos de tantos niños que no tienen nada, verme a mí le renueva las fuerzas. Ese abrazo poético, que viajó durante años hasta mí en un cuaderno, se sostiene fuerte aunque pase el tiempo. En otro poema me impulsa a cabalgar salvaje, a zapatear en el tablao de la vida. Leo con ternura, son versos de un jovencito. Ya tengo más del doble de edad que la que él tenía cuando me beso la frente la mañana que lo desaparecieron.

A veces las pesadillas vuelven a aparecer. Ya no tienen la misma fuerza. Siguen siendo rojas y atemorizantes. Acudo a la niña de cinco que sigue en mí y la acaricio y la sacudo y la divierto. Me hace bien generarme momentos de felicidad para habitar el presente, los simples, los que te curvan la boca en una sonrisa. Comer chocolate; meterme en la cama y leer un libro; cantar; escribir; hacer tonterías; reírme sola o con mis seres queridos hasta que salten lágrimas; bailar sin más música que la interna; salir a dar una vuelta por el barrio. Honrar la vida durante el día alivia las noches.

Sigo siendo noctámbula.

Leer en revistaharoldo.com.ar