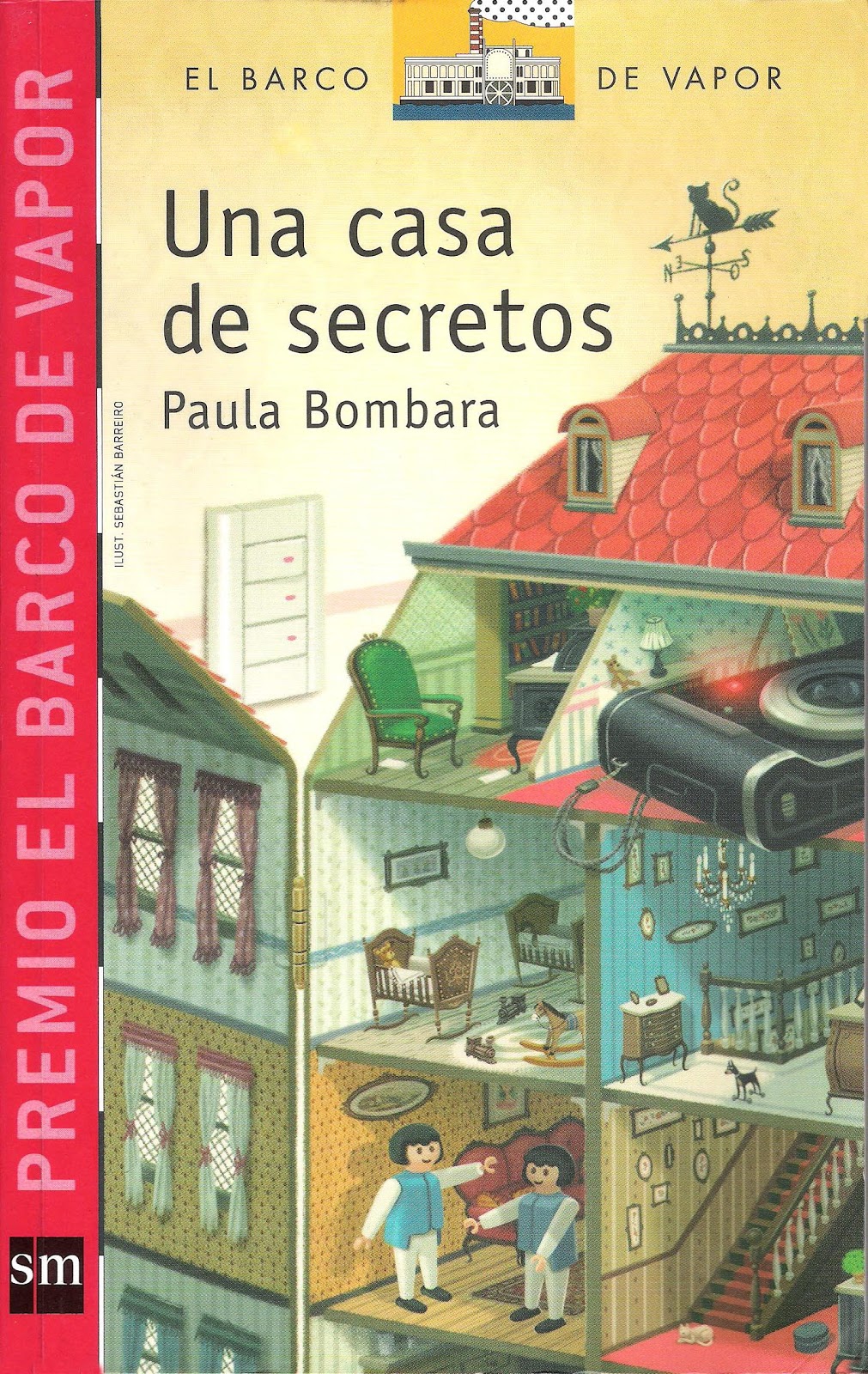

Es un niño atento, marcando con sus deditos de bronce el renglón que lee. Sentado y concentrado, premio reciente que me otorgó la Fundación SM por escribir Una casa de secretos.

Ella, una joven de porcelana fría. Bahiense. Paciente. Hace años espera que alguien le lea. El premio de los chicos del Nacional de Bahia Blanca, esos que estaban dispuestos a todo con tal de que viajara a charlar de El mar y la serpiente. Los mismos que años más tarde publicaron un libro sobre sus compañeros desaparecidos. Lectores que decidieron hacer de la memoria un acto. La joven mira hacia arriba y escucha.

Se encontraron en la zona diestra de mi escritorio.

También hay una cabeza portasaumerios que hice una tarde distraída en el taller de mi madre y que luego pinté, ya no tan distraída, de rojo y negro Stendhal. Un hombre pelado de expresión sorprendida permanente, que estira el cuello. ¿Será que el niño lee en voz baja?

No falta una planta (nunca ha de faltar) que busca el sol. Ni una casita de la artista Claudia Toro donde refugiarme. Ambas me recuerdan que para hallar la escritura que me gusta hay que bucear en lo abierto de Rilke, en lo arriesgado de Heidegger. En eso que somos y es inasible pero indispensable, en ese oxígeno.

Y la rata en movimiento que dicen que soy, según la astrología china y los saberes familiares. Rata de laboratorio. Rata de biblioteca. Rata de agua. Comedora de papeles, dulces, agrios o salados. Siempre inquieta adentro, hirviendo adentro, haciéndose preguntas, preguntas, preguntas.

Ellos leen el libro interno que yo busco. Miré, pero no hay palabras grabadas en el bronce. Que bueno que no hay.

Así sigo buscando.